Il Museo-Laboratorio del Parco Geopaleontologico di Pietraroja è un museo di geologia e paleontologia di grande importanza scientifica e didattica, situato nella località di Pietraroja, in provincia di Benevento, Campania. È strettamente legato al Parco Geopaleontologico di Pietraroja, un’area di rinvenimento fossile di rilevanza mondiale.

Tracciare la storia dell’evoluzione della Terra attraverso l’analisi geologica e del giacimento di Pietraroja, sul massiccio del Matese, e rileggerne le tappe salienti attraverso l’esame dei reperti fossili significa costruire un percorso avvincente, capace di svelare i misteri della laguna di pietra, popolata un tempo di pesci, rettili e anfibi, racchiusa oggi nelle rocce calcaree della “Civita”.

Gli avvicendamenti del processo evolutivo, evidenti nella straordinaria successione stratigrafica, ricca non solo di preziosi ittioliti, ma anche di significativi resti fossilizzati della flora, possono essere compresi e rivissuti mediante l’esposizione di tali materiali, nella cornice del loro originario ambiente, in uno scenario naturale, quello di oltre 100 milioni di anni fa, che si può configurare come paesaggio lagunare di clima caldo tropicale.

Le indagine paleontologiche, che hanno permesso tale ricostruzione, hanno dimostrato come i resti degli organismi viventi in epoca remota, caduti nei piccoli specchi di acqua salmastra furono rapidamente ricoperti da fango calcareo e lentamente, nel corso di milioni di anni, divennero pietra, e come le vicende geologiche legate alla nascita dell’Italia trasformarono le bianche dune sabbiose e le calde lagune nei monti boscosi e nelle gole profonde e selvagge dell’Appennino sannita.

Fu il geologo Scipione Breislack, nel 1798, a segnalare per la prima volta l’esistenza di pesci fossili nei dintorni di Pietraroja. Nella seconda metà del secolo XIX il naturalista Oronzio Gabriele Costa condusse intesse e proficue campagne di raccolta, pubblicando i risultati delle sue ricerche in una serie di lavori riveduti successivamente da Geremia d’Erasmo (1914 – 1915).

Pietraroja (talvolta scritto Pietra Ròja o “Pietraroscia”) è un affascinante borgo montano nel Sannio, in provincia di Benevento, Campania. Ecco cosa rende questa località speciale. Circondata da boschi ricchi di sorgenti. Fra il monte Mutria e il passo di Santa Crocella, in località Tre Valloni, si trovano le sorgenti del Titerno, le cui acque si uniscono presto a quelle del torrente Acqua Calda (Acqua càura in dialetto) e, costeggiando il contrafforte del monte Mutria, scendono nella piana di Cusano Mutri, passando attraverso uno spettacolare canyon delimitato a sud dalla formazione calcarea della Civita (Cìuta), sul cui versante meridionale sorge il paese, e a nord dalla Civita di Cusano Mutri.

Dal monte Moschiaturo (Rufènza, 1.470 m s.l.m.) nasce l’altro principale torrente, il Torbido (Trovele), che attraversa le contrade Métole e Potéte ad est e a sud di Pietraroja e sfocia nella piana di Civitella Licinio, in cui confluisce nel Titerno.

Molti sentieri escursionistici, tra cui il Passo di Santa Crocella, la Civita e grotte carsiche come la Grotta dei Briganti o delle Fate

Pietraroja nacque come centro dei Sanniti Pentri, gli abitanti del villaggio furono coinvolti nelle guerre sannitiche, nonché in quelle sociali contro Roma, subendo il genocidio dei Pentri perpetrato da Lucio Cornelio Silla. La dominazione romana e la latinizzazione del Sannio hanno fatto sì che nella parlata locale si perdesse ogni traccia della lingua osca parlata in precedenza dai Sanniti.Dopo quella romana, Pietraroja subì le varie dominazioni del Sannio (longobardi, normanni, svevi, angioini, aragonesi, spagnoli). Dopo il dominio longobardo nel gastaldato di Telese, facendo parte, dal XII secolo al XIV secolo, del sotto-feudo dei Sanframondo, potente casata di origine normanna.Dopo l’annessione del Regno di Napoli a quello d’Italia, il paese è stato un centro di reazione borbonica. Con Guardiaregia, Sepino, Campobasso, Cusano Mutri[8] fu una delle sedi del brigantaggio sul massiccio del Matese. Di Pietraroja viene ricordato soprattutto Gabriele Varrone, capo della banda omonima, noto per le incursioni (1861) a Civitella Licinio, frazione di Cusano Mutri, e alla stessa Pietraroja contro i posti della guardia nazionale[9]. La base dei briganti era l’imprendibile grotta dei Briganti o delle Fate, a cui si poteva accedere solo calandosi con funi.

l’ascensore geologico, una sorta di “tele-trasporto” a spasso nelle ere geologiche; quindi, il visitatore entra in una Sala che gli consente di ripercorrere (e scoprire) le vicende geologiche che hanno portato l’antica laguna di Pietraroja a trasformarsi, oggi, in una porzione dell’Appennino Matese. Le altre sale del Paleo-Lab sono dedicate alla storia delle forme viventi sulla Terra e ai fossili. Nel “campo scavi” il visitatore può letteralmente “immergersi” nell’attività di ricerca e di riconoscimento dei fossili della zona. Con il grande gioco dell’affioramento geologico, quindi, il visitatore ricostruisce la storia della vita, leggendola attraverso l’evoluzione dei gruppi tassonomici rappresentativi dei principali periodi geologici della storia della Terra, dal Cambiano al Quaternario. Infine sul grande modello dell’albero dell’evoluzione, il visitatore visualizza i momenti della filogenesi e le principali comparse ed estinzioni delle forme viventi, riscoprendo i rapporti di “parentela” che legano tutte le specie viventi. A completamento ed arricchimento del percorso museale si trovano i laboratori didattici e la sala proiezioni attrezzata per la visione di filmati stereoscopici 3D live, che consente allo spettatore, con occhiali polarizzati, di vedere un filmato con l’impressione di una reale tridimensionalità e quindi in un ambiente totalmente immersivo. Le tematiche che riguardano la storia geologica e la storia della vita sulla Terra si prestano particolarmente bene a questo tipo di rappresentazione.

campo scavi

La quarta sala del Museo è dedicata al giacimento di Pietraroja ed alle attività di ricerca e di scavo che lo hanno reso famoso ormai in tutto il mondo. La ricostruzione di un “campo scavi” consente di simulare le attività di ricerca e di riconoscimento dei fossili a cui si dedicano abitualmente geologi e paleontologi. Tra i calchi dei fossili che è possibile rinvenire nel campo i visitatori troveranno anche quello di Scipionyx Samniticus.

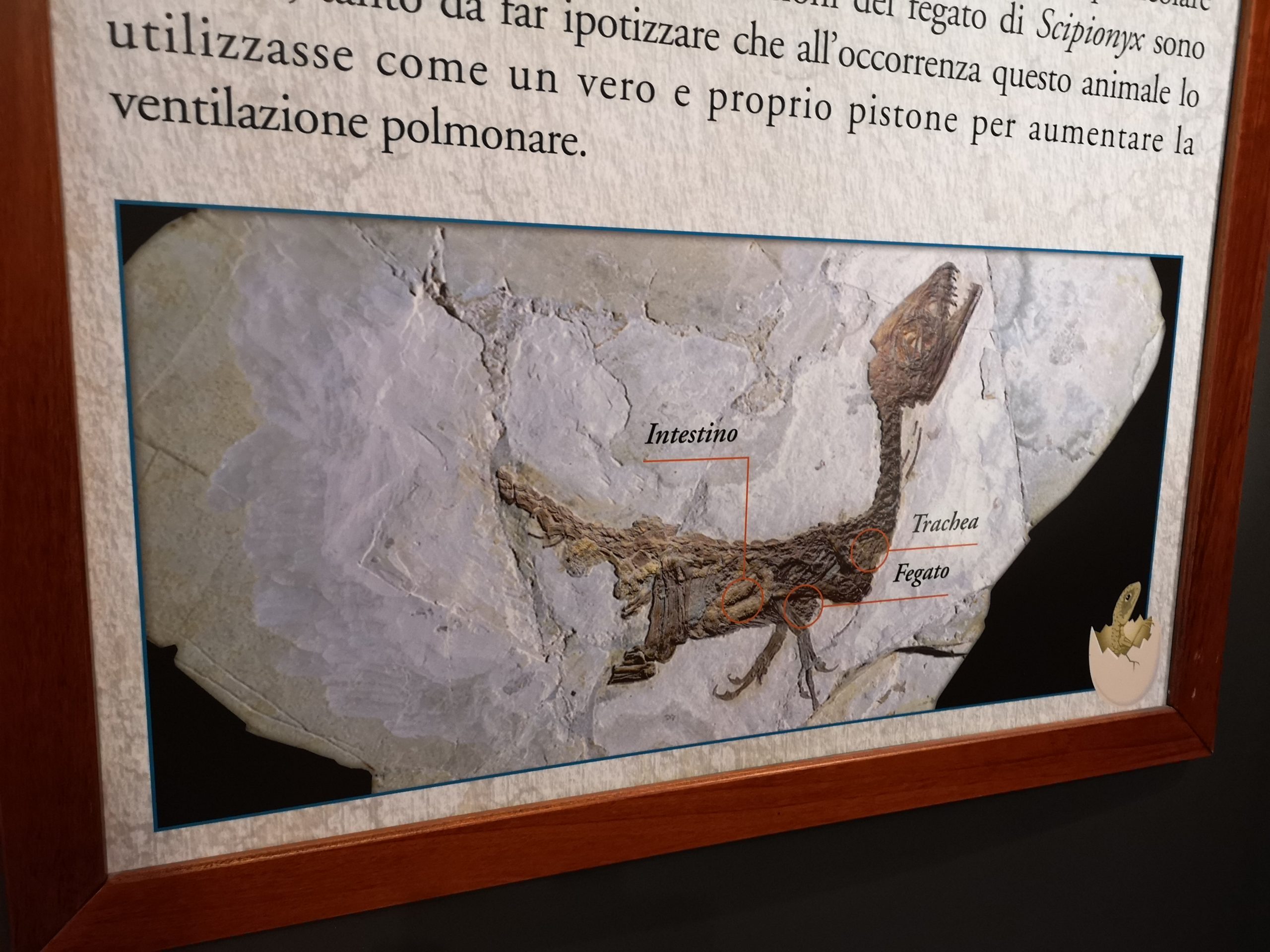

l fossile di “Ciro” (Scipionyx samniticus): La punta di diamante della collezione del Paleolab, e il motivo principale della sua fama, è il ritrovamento del fossile di Scipionyx samniticus, un piccolo dinosauro teropode vissuto circa 110 milioni di anni fa. Questo esemplare, informalmente soprannominato “Ciro”, è eccezionale per la sua straordinaria conservazione: non solo le ossa, ma anche tracce di tessuti molli e organi interni (come intestino e fegato) sono visibili, rendendolo un ritrovamento unico al mondo e fornendo informazioni preziose sull’anatomia interna dei dinosauri. L’originale di “Ciro” è custodito presso la Soprintendenza Archeologica di Salerno, Avellino, Benevento e Caserta, ma al Paleolab è esposta una fedele riproduzione.

I fossili di Pietraroja

L’ultima sezione del Museo è dedicata alla presentazione dei fossili. I calcari ad ittioliti della Civita di Pietraroja sono costituiti da una serie di strati calcarei a grana molto fine, con uno spessore che non supera, nel complesso, i 25-30 metri.

Per il tipo di roccia che racchiude i fossili e per il loro buono stato di conservazione è ipotizzabile che i calcari di Pietraroja si siano depositati al fondo di un bacino marino riparato, una laguna di scarsa profondità con acque calde e calme, con comunicazioni saltuarie con il mare aperto; le terre emerse presumibilmente dovevano essere abbastanza vicine come testimoniano gli esemplari di vertebrati terrestri ritrovati nel giacimento.

Natura e paesaggio

i torrenti Titerno, Torbido e Acquacalda, con gole profonde e forre, come la Grotta delle Fate e l’inghiottitoio del Trabbucco.

Alle falde del monte Moschiaturo si trova la fontana Làu Pésula, immersa in una faggeta. Risalendolo, in località Valle Grande (Vàlle rànna) si trova la freddissima fontana chiamata Cursarégliu.

trekking sui sentieri del Monte Mutria, da cui si gode di panorami su Cusano Mutri, Molise e, in giornate limpide, addirittura il Vesuvio.

Monumenti

Chiesa di Santa Maria Assunta: imponente chiesa parrocchiale in posizione elevata, con portale romanico dell’XI secolo sorretto da una leonessa e un’orsa che allattano due cuccioli

Borgo medievale: vicoli e piazzette in pietra, mura antiche e basolati raccontano secoli di storia

Belvedere: punto panoramico sopra il cimitero, dove sorgeva l’antico paese prima del terremoto del 1688

PRODOTTI DI ECCELLENZA E TIPICITA il prosciutto di Pietraroja Produzione artigianale limitata a poche centinaia di pezzi all’anno, prevalentemente per consumo familiare ; È riconosciuto come Prodotto Agroalimentare Tradizionale (PAT) dalla Regione Campania ed é realizzato con cosce di suini neri di razza casertana, allevati allo stato semibrado tra Campania e Molise stagionato in tipiche stanze o grotte al vento con affumicatura leggera con note erbacee, speziate (pepe, peperoncino), aroma naturale di legno e sottotetto

I Carrati con pecorino e noci.

Delicati fusilli fatti con un ferro, che anticamente si tramandava di madre in figlia, conditi con un ragù di involtini di agnello e poi cosparso di pecorino e noci

PALEOLAB museo di Pietraroja

AUTO

DA NAPOLI circa 1 ora e 20 minuti